Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

你是否也有過這種經驗?

在展覽中對某件作品產生好奇,卻得像尋寶一樣到處找資訊?最後因為太麻煩而直接放棄。

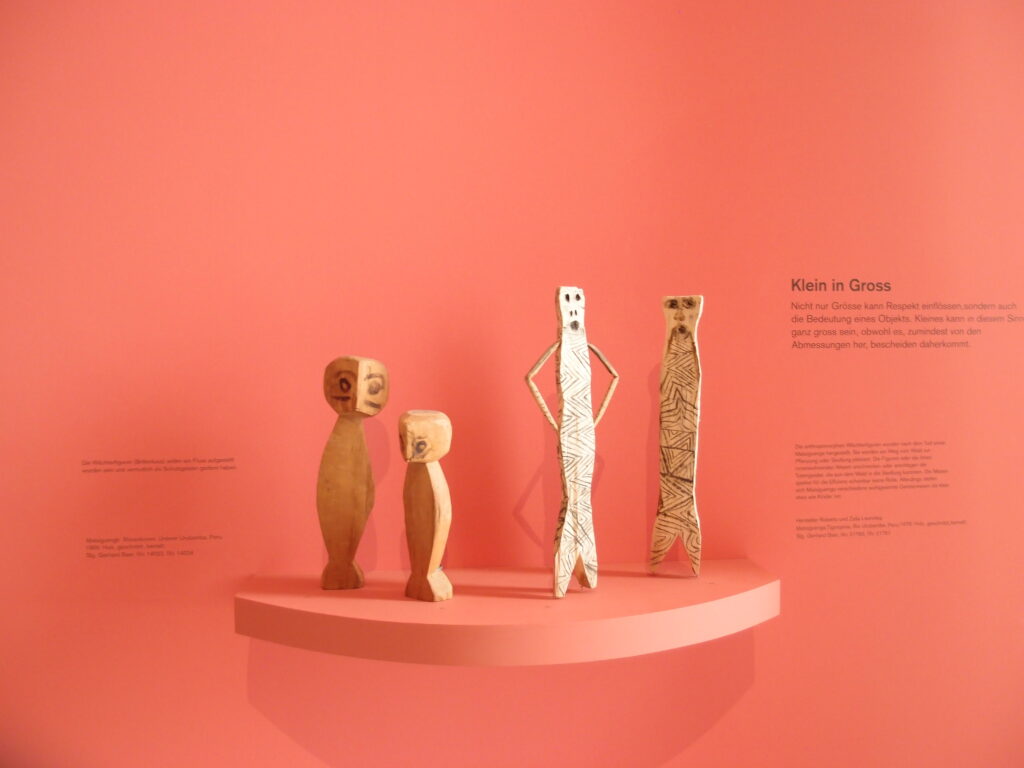

在我策劃展覽與參觀國內外展覽的經驗裡,發現台灣展覽常有一個問題:展場設計過度強調空間美感,卻忽略了展品說明牌的存在。

許多展場乾淨漂亮,但作品資訊被「隱身」:觀眾必須翻說明冊、比對資訊牆,甚至掃 QR Code 才能知道作品名稱與作者。這樣的體驗,往往讓觀眾失去耐心,也大幅降低了觀展的理解與投入。

讓我們來談談為什麼參展經驗的資訊即時輔助(說明牌)這麼重要?

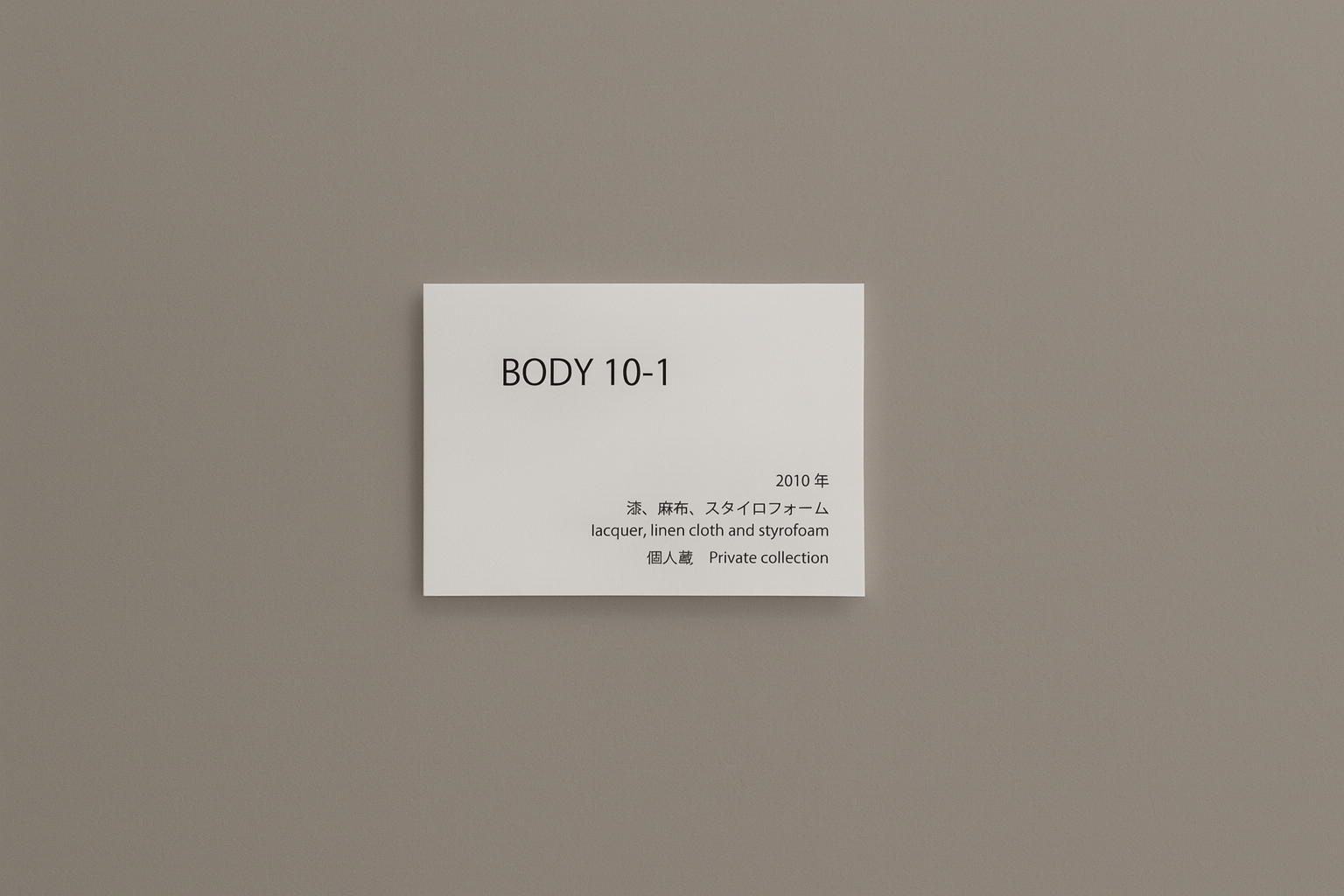

提供作品名稱、作者、年代、媒材、尺寸與來源,了解展品的基本背景知識。

幫助觀眾連結展覽主題與創作理念,提供脈絡線索。

為什麼這個展要展出這個展品?這個展品在這個展覽中扮演了什麼樣的角色?

觀眾站在展品前,透過視線的移動即可立即獲取必要資訊,讓參觀更流暢。這裡的「立即」在參觀體驗是相當重要的。

而非過五關斬六將的「尋寶遊戲」。例如:到甲地拿說明卡,對照閱讀完,要到下一展區前再將說明卡放回原處,徒增動線上的困擾。

📌 提醒:展示牌必須考量觀看距離、視線高度、光線方向與動線,資訊才能「在你需要的時候剛好出現」。

| 呈現方式 | 優點 | 缺點 |

| 作品旁的說明牌 | 資訊就地連結、不需移動或比對 | 可能干擾作品美感;數量多時易顯雜亂 |

| 集中式/隱藏式 | 展場乾淨、視覺一致 | 觀眾需花時間對照,易放棄閱讀 |

| 數位輔助(QR code / APP) | 不佔空間、可延伸多媒體內容 | 仰賴手機網路,部分觀眾不習慣 |

作品說明牌字體與尺寸怎麼選?

→ 距離 1–2 公尺閱讀:標題 24–36pt,內文 16–18pt。

實際執行需依作品大小、展場空間等因素調整最適合閱讀之文字尺寸。

作品牌說明牌要放在多高?

→ 成人舒適閱讀高度約 110–120 公分。

若是大型裝置藝術則需按動線放置立式說明牌、或安裝在臨近動線的牆上。

作品說明牌會不會干擾作品?

→ 可包含基本資訊 + QR Code 延伸內容,降低干擾同時保留資訊,觀資若想深入了解可進一步掃描QR code進行閱讀。

需要多語言嗎?

→ 依展覽目標群眾而定。盡可能提供中英雙語(作品名稱),較友善國際參觀者。

作品說明牌不是展場的「配角」,而是 空間、展品、資訊 的重要橋樑。

一場好的展覽,除了整理空間與視覺的美感呈現,最基礎的資訊傳達機能也相當重要。

是不是可以讓觀眾能在 5 秒內找到所需資訊?

在規劃展覽時,不妨時常問自己:

👉「這個展覽的資訊設計,對觀眾是否最友善?」

當策展單位能在美感與機能之間找到平衡,台灣的展覽文化與水準才能不斷提升。